内容提要:本文是2011年出版的《行为经济学讲义:演化论视角》的导读,它概要介绍了行为经济学的三个主要研究路向。其中,网络社会科学的研究路向是对方法论个体主义和方法论群体主义的新综合。脑科学研究路向和田野及实验室研究路向,在这一综合框架内提供经济行为解释的海量数据。基于这些新的数据,行为经济学建立有限理性模型,解释广泛存在于生物界的合作行为。

关 键 词:行为经济学/脑科学/网络社会科学

这篇导读的标题,意味着行为经济学以往20年发表的散乱纷纭的文献和议题,可以有统一的理解框架。事实上,在许多可能的统一理解框架中,笔者只介绍可称为“广义选择算子”的这一框架。行为经济学家常说,行为经济学有两个“灵魂”①,使行为经济学不同于新古典经济学,具体而言,是指这样两项基本假设:(1)行为主体对世界的认识可能系统地偏离真相,因此,行为并不具有完全的理性;(2)行为主体并非一味追求自身利益的最大化,事实上,在生命现象的集合里,广泛地存在着利他行为(以及合作行为)。

此处,首先需要定义“理性”。经济学家在两种意义上使用“理性”这一语词:(1)逻辑自洽,例如,当行为主体认为X比Y好而且Y比Z好时,他不能认为Z比X好;(2)价值追求,例如,如果行为主体认为X值得追求,那么当其他条件不变时,他不能认为较小的X值比较大的X值好。注意,理性的这两种意义在许多情境里是等价的。并且,它们均不需要如实数那样的“连续性”假设,它们只要求某一集合上的某一个满足“全序”或“半序”定义的二元关系。

根据朴素集合论的见解,一个“集合”可由任何一些“元素”构成。通常,这些元素的选择标准取决于研究者的观察和问题。一个集合可由列出它的全部元素来定义(所谓“外籀”方式),也可由它的全部元素共享的某一“性质”来定义(所谓“内籀”方式)。

通常,我们假设行为主体面对的是世界上全部可能状态的集合。如果,鉴于上述第一项基本假设,行为主体对世界的认识系统偏离了真相,那么,当他认为X比Y好时,他可能是错的。换句话说,当他了解真相时可能后悔,表现为“偏好的严格逆转”,即以前认为X比Y好,现在认为Y比X好。另一可能发生的情形是,行为主体或许无法决定究竟X比Y好还是Y比X好。这时,集合上的序就是“不完全的”,它是“半序”。诸如后悔或偏好逆转这样的现象,在新古典经济学静态逻辑的框架里无法容纳。因此,需要有演化论的视角作为对静态分析的一种补充(而不是替代)。

如果认知是演化的(而不是静止在某一均衡状态里),那么,随着行为主体对真相的接近,半序可以成为全序或“链”(集合里的全体元素依序关系成“链”式排列)。如何“逻辑地”刻画这一过程,是能否为“后悔”或“偏好逆转”这样的现象提供行为经济学解释的关键。为决策者的“心理账户”(mental accounting)建模,或许是一个有希望的研究方向。②

还有许多情境,不论如何接近真相,在任一均衡状态,半序不可能成为全序(这时集合里的全体元素呈现为一些“半链”)。涉及情感的决策往往如此,例如,甲愿意对乙和丙表达的情感孰远孰近,往往取决于甲知道的关于乙和丙的情感真相,而这一真相又依赖于甲对乙和丙的情感的孰远孰近。这是一个“学习博弈”——情感及情感真相的学习过程。经济学家杨格证明,即使完全理性的学习博弈,也未必能收敛到任何均衡状态。③于是,可能有的情形是,甲无法决定与乙更友好还是与丙更友好。换句话说,甲在包含乙和丙的朋友集合上不能有“序”,只能有“半序”。

诸如理性不完全和偏好逆转这样的行为特征以及完全理性行为主体可能遇到不可学习的博弈这样的命题,使行为经济学家倾向于在演化论视角下观察一切行为并寻求行为的科学解释。最近10年,沿着这一思路进展最迅猛的是脑科学与经济学的结合,也称为“neuro-economics”(很勉强地,被译为“神经经济学”)。在一篇最新发表的论文里,由脑内复杂的神经元网络决定的行为主体的决策过程,被表述为“理性”和“非理性”的权衡模型。也就是说,任何决策在具体情境内,总是按照某些标准“最优地”混合着“理性选择”和“非理性选择”的决策。④在演化论的视角下,任何行为,首先,只能逐渐地获得理性,甚或永远不能获得完全的理性。其次,行为的理性化可以有许多不同路径并且是路径依赖的,也就是说,某一行为,只要它的理性化沿着某一特定路径开始了,就会沿着这一路径演变,除非有强烈的外因导致演化路径的转换。

路径依赖性意味着行为的演化可以“锁入”某些模式。一旦被锁入,行为将很难演变。由此,稳定在这些模式里的行为可以被观察和研究,并且被我们命名。那些延续至今的行为模式,“似乎是理性的”(as if rational),虽然,如果情境突变,它们未必能够继续存在。艾智仁在1950年预言,未来的演化经济学家将主要从事“情境”和“行为模式”的分类。⑤稍后,西蒙提出了基于搜索算法的“有限理性”选择模型,这样的理性选择,他称之为“过程理性”。⑥与“过程”理性相对的,西蒙指出,是基于完全理性假设的“实质理性”。过程理性是动态的、历史的、有限的,它至多达到一个局部最优状态。实质理性是静态的、逻辑的、完全的,它必须均衡于一个全局最优状态。史密斯将过程理性称为“生态理性”,并沿袭哈耶克,将实质理性称为“建构理性”。他相信,生态理性和建构理性可以“互补地”指导人类在一切领域里的实践活动,包括他自己的实验经济学研究。⑦上述关于理性和有限理性的讨论,前提是“不确定性”。如果决策情境完全没有不确定性,那么,由于不需要任何新的信息,决策可以是完全理性的。根据海纳1980年代的论证,这一判断还意味着:行为,当它被我们赋予“理性”或“非理性”的解释时,它才有理性或非理性可言。试想,如果对我们这些旁观者而言,情境瞬息万变犹如纯粹的随机过程,又如果在这一情境之内的行为主体有极强的理性能力应对一切变化并且他的理性行为可能随着情境的瞬息万变而瞬息万变(在海纳模型里表现为“C-D gap”的完全消失),那么,我们可能无法观察到稳定的(非随机过程的)“行为模式”,于是我们倾向于相信我们观察到的行为是“不可预期的”。也就是说,仅仅因为自己的理性能力太弱,行为主体在极强理性指导下的决策看起来完全无模式可循,犹如一种随机过程。⑧这些论述表明,我们观察到的似乎完全随机的行为,也可能出于完全的理性。另一方面,海纳模型显示,那些只有最低程度理性的行为,在充满不确定性的情境里,往往有固定不变的行为模式,从而是(对观察者而言)最可预期的。

假设有不确定性,这是全部行为经济学的开端。否则,只要有新古典经济学即可。由于有不确定性,才有必要引入“有限理性”假设以及纷繁复杂的“有限理性选择模型”。这些模型的共同基础,是心理学家为经济学家提供的一套“有限理性”地图,这也是卡尼曼的诺贝尔经济学奖演讲的标题。⑨

经济学之所以必须有心理学地图,是因为在引入不确定性假设之后,经济学的理性概念必须从逻辑的改变为演化的。演化的理性,长期以来,是心理学家研究的对象。狭义而言,行为经济学=经济学+心理学。

演化理性的心理学研究表明,哺乳动物(包括人类)的脑结构至少有三个层次:(1)脑干系统和小脑,大致形成于哺乳动物的爬行动物演化阶段,故可称为“爬行动物脑”,它主导着哺乳动物身体的心脏、呼吸、消化、腺体分泌等系统;(2)外缘系统,也称为哺乳动物脑。根据最近发表的报告,哺乳动物脑很可能形成于哺乳动物之前,例如,脊椎动物演化阶段。外缘系统主导着我们的情感,诸如“恐惧”、“悲哀”、“幸福”,故而又称为“情感脑”。在这一基础上,它与大脑的社会认知和道德认知功能一起,形成了对人类行为产生极大影响的高级情感,例如“正义”和“仁爱”;(3)大脑,只有大约1亿年的历史,它主导着我们的语言逻辑(大脑左半球)、社会认知(大脑右半球)、计划和阴谋(大脑前额叶,又称为“新脑”)。脑的三层结构都参与我们的理性选择。它们参与理性选择的程度和起作用的程度,这是目前脑科学家与经济学家研究的主题。

可是,在演化论视角下,何为“理性”?最初的解答让我立即联想到休谟的“社群效用”理论:凡有利于种群繁衍的,就是理性的。这一解答当然引发无穷争议(因为自然选择的压力是由有机生命个体而非它所在的群体承担的),于是有“自私的基因”假说——凡有利于基因组繁衍的,就是理性的。⑩道金斯提出并由威尔逊普及的这一解答,受到学院派生物学家的严厉批评(参见下引2011年发表的综述文章《关于“人类合作”的16种错误观念》),使得威尔逊在1975年以后不断修正这一解答的表述(威尔逊:《社会生物学》,北京:北京理工大学出版社,2008年,修正版)。这场争论的焦点是“群体选择”问题,只能在我这篇文章的后半部分给予关注。

达玛修夫妇是当代最重要的脑科学家,他们关于“裂脑人”的临床研究显示,当患者的左脑努力要理性地完成任务时,由于与右脑分离,左脑的理性行为表现为“非理性”。(11)这一现象我称之为“达玛修非理性”,它迫使理性行为的研究从大脑左半球转向右半球,并产生了左右半球联合研究的趋势。在这一研究方向上,最新发表的文献最多。关于这些文献,读者可搜索关键词“cognitive empathy”。显然,这一关键词是两类不同脑功能的联合。“认知”是左脑功能,“同情”是右脑功能,二者的联合,构成目前最新文献搜索的一个关键词。(12)

正如卡尼曼在诺贝尔奖获奖演说里描述的那样,有限理性的脑结构有两大功能系统:(1)直觉系统,主要脑区位于大脑右半球和外缘系统,表现为诸如情绪、眼神、身体姿态和面部表情这样的“体征”(达玛修所谓“somatic markers”),行为主体可以在极短时间内察觉自己的这些体征,尤其是察觉自己情绪的波动,从而对外界威胁有所感知。这一能力,当然是哺乳动物长期演化的结果。借用艾智仁的假设,能够存在至今的体征必定是有利于物种生存至今的故而具有“似乎理性”的表象;(2)推理系统,主要脑区位于大脑左半球和前额叶。它对外界威胁的反应时间远比直觉系统缓慢,但往往可以纠正直觉系统的错误。波佩尔的研究表明,人类的“现在”,局限于2秒至4秒的时段,平均而言,就是3秒。(13)也就是说,推理系统几乎不可能在几分之一秒的时段内对外界威胁的类型和应对方案有任何决策。紧急情况下如何生存?我们依靠直觉系统。

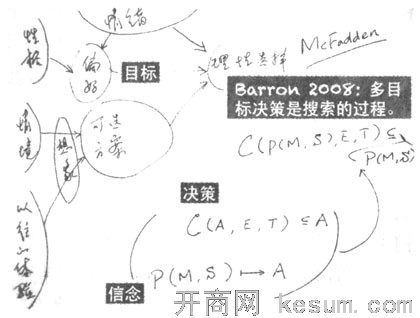

综上所述,不难预见,行为经济学的理性概念与新古典经济学相比,具有极大的复杂性。只是在脑成像技术由于成本下降而逐渐普及之后,即1990年代以来,我们才有了足够丰富的脑科学研究报告,从而可以初步地描述西蒙所说的“过程理性”。这一过程,直观地可以用下面的插图来表达,它是我在北京大学2006年讲授“行为经济学”课程时绘制的(其中印刷体文字是2011年讲授同一课程时增加的),此后5年的科学进展,充分地支持着这一“广义选择算子”图示的正确性。

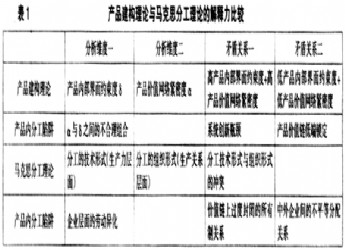

新古典经济学的理性选择最广义的表达,是在某一集合内求解某一目标函数的最优化,通常称为“有约束的优化问题”。此处,更具体一些:(1)目标函数可以是一组变量(即需要寻优的可变量)和一组参量(即在求解寻优问题时假设不变的量)的函数;(2)变量在某一集合(约束)内变动,此处,这一集合的结构由另外一组参量决定。所以,一个新古典理性选择问题的解(即目标函数的最优值和产生这一最优值的那组变量的取值),最终可表达为上述两组参量的函数。德布鲁在《价值理论》第一章(数学预备知识)里证明,这一函数关于这组参量的微小变动是“上半连续的”,于是可以应用角谷静夫在1940年代后期发表的“不动点”定理。根据这一定理,德布鲁证明了私有制基础上的市场经济的“一般均衡”的存在性。(14)要理解上面的“广义选择算子”图示,德布鲁的这本小册子提供了一个学术开端。

从这一开端后,迈克法顿在2000年获得诺贝尔经济学奖的演说中描述了一幅“经济选择”图景,他称之为“微观计量”,他也因这一领域的研究而获奖。(15)迈克法顿的经济选择图景,相当于在经济学的决策理论中引入了心理学的决策过程,沿着这一思路,我绘制了上面的图示,表达了行为演化路径的两个方面:(1)情绪、记忆、性格,这三类因素决定了我们的偏好(即可选方案集合上的序关系);(2)情境和记忆中以往的经验,这两类因素决定了决策者想象中的可选方案的集合。

以“想象”(perception)的英文字头P表示一个映射,那么P依赖于想象中的当前情境S和记忆中的以往经验M,它将给定的S和M映射为一个集合P,然后,行为主体决定在集合P之内选择哪些“最优的”元素。以“选择”(choice)的英文字头C表示选择过程,C将P映射为P的一个子集。同时,行为主体的选择过程受到他的情绪E和性格T的影响。于是,算子C包含变量P,同时包含参量E和T。这样,我给出下面的“广义选择算子”图示:

在这张图的底部写着的,是广义选择算子的四大参量(选择的结果最终依赖于这些参量):情境(situation)、记忆(memory)、情绪(emotion)、人格(personality)。这些参量的研究,构成晚近10年行为经济学研究的四项主题。这是一些跨学科的研究主题:(1)情境依赖的理性选择,(2)有限记忆的理性选择,(3)情绪与理性选择,(4)人格与理性选择。

搜索关于上述主题的最新文献——请注意它们发表的峰值年份,我推荐的关键词分别是:

(1)“situated rationality”,在Elsevier服务器,发表时期2008年至2012年,我在2011年10月21日上午搜索到英文学术文献2862篇,峰值在2009年(距我2003年在清华大学讲演“情境理性”这一主题已6年);(2)“memory”与“rational choice”,在Elsevier服务器,发表时期2008年至2012年,我在2011年10月21日上午搜索到英文学术文献17031篇,峰值在2011年;(3)“emotion”与“rational choice”,在Elsevier服务器,发表时期2008年至2012年,我在2011年10月21日上午搜索到英文学术文献8058篇,峰值在2011年;(4)“personality”与“rational choice”,在Elsevier服务器,发表时期2008年至2012年,我在2011年10月21日上午搜索到英文学术文献12466篇,峰值在2011年。

以上的行为经济学研究方向,虽是演化论视角,但只关注个体理性决策过程——心理学的和经济学的。如开篇所述,读者应当记得,行为经济学还有第二个“灵魂”。考古人类学和生物演化的资料显示,大约6百万年前,人类尚在灵长目的演化阶段。那时的猿猴,作为个体,很难与森林里的两类主要竞争对手——猫科(虎豹)与犬类(豺狼)相匹敌。很可能因此,人类的猿猴祖先——最初可能只是极少数不超过20只猴子的群体,形成了“合作”意识。合作秩序在这些猿猴群体中扩展,因为它成为它们在森林里几乎唯一可依赖的竞争优势。

行为经济学近20年研究的两大问题的第二个,是“合作何以可能”,如前述,它研究的第一大问题是“演化理性”。在Elsevier搜索2008年以来发表的英文期刊,关键词“cooperation”,2011年10月21日上午,我得到367252篇,峰值在2011年。我们在人类社会观察到最广泛和最深入的各类合作现象,却很难在新古典经济学的分析框架内得到解释。当然,这促成了行为经济学的迅速发展。

对于坚持演化论视角的社会科学家而言,一件非常艰难的事情是定义“合作”。我最近撰文讨论了“竞争与合作”,此处不能详述,甚至不能概述,我只能邀请读者参阅最新发表的一篇论文。在那里,作者试图纠正流行于学术界的关于“人类合作”的16种错误观念。(16)如果放弃演化论的视角,新古典经济学家讨论了几十年的“囚徒困境”博弈不妨成为我们定义“合作”这一概念的开端。在二人囚徒困境博弈中,假设双方完全自私,那么,只要他们事前知道这一博弈将重复足够多次,并且只要他们未来收益的折现率足够小,则根据博弈论四人帮1982年发表的一篇著名文章,囚徒困境博弈有合作解。也就是说,自私,可以解释合作行为。(17)

在上述的新古典经济学框架内很难令人信服地得到解释的,不是可重复的囚徒困境博弈,而是广泛观察到的在单次囚徒困境博弈中的合作现象。只考虑典型的情形:当一场灾难突然降临时,很容易观察到素不相识的人们相互救援甚至牺牲自己的生命。我们知道,在新古典经济学的静态视角下,单次囚徒困境的纳什均衡,唯一理性的行为是互不相救,也就是不合作解。从1990年代开始,一群跨学科学者用大约15年时间完成了一套全球范围的田野调查系列报告。根据他们的报告,在不同类型文明中的许多次二人随机相遇“最后通牒”实验,哪怕其中一方是“独裁者”,总收益的公平分配,仍以显著的频率,例如,接近50%,出现在这些实验结果中。(18)在史密斯的诺贝尔演说的附录里,我们看到,在实验室里,仅当一项“最后通牒”实验是“双盲”的时候,扮演“独裁者”的被试显著地减少了分配给对方的份额。这就意味着,当独裁者觉察到自己的行为可被观察到时,他感受到某种压力,让他的行为更接近公平。这一压力,很可能是“羞愧”。不同于“内疚”,一个人,仅当他知道自己受到他人注视时,才可产生羞愧感。作为对比,一个人,哪怕是独处暗室,也可产生内疚感。因此,我们需要仔细研究人类情感。

上述长期田野调查的参与者们在发表于《科学》杂志的一篇文章里试图说明:“利他惩罚”的成本足够高并且愿意支付这一成本的利他惩罚者的数量足够大,足以解释广泛出现于人类社会的合作现象。(19)这一思路也得到密西根大学“BACH四人帮”(Art Burks、Robert Axelrod、Michael Cohen、John Holland)的支持(20)和桑塔菲研究院的金迪斯的支持。(21)

不同于上述思路,苏黎世大学的费尔及其合作者们,在一系列设计精巧的脑科学实验中显示,在哺乳动物(包括人类)的脑内,或许早已存在对于合作行为的“鸦片回报系统”,这一系统的正式名称是“多巴胺敏感脑区”。内生的正义感,表现为独裁者在最后通牒实验中的羞愧或内疚,也表现为囚徒困境博弈实验中第三方的利他惩罚行为。在新古典经济学分析框架里,我们可以引入行为主体的“社会偏好”,从而可以解释在完全自私的偏好假设下无法解释的合作现象。(22)

也是沿着上述思路,稍早些时候,费尔和他的合作者们发表于《科学》杂志的另一篇研究报告显示,人们的利他惩罚行为,有脑内的多巴胺回报系统作为这类行为的“生理—心理”基础。(23)

总之,解释“合作”现象,我们既可以沿着(桑塔菲学派)惩罚背叛者的田野调查或实验设计的思路,也可沿着(苏黎世学派)脑科学思路。

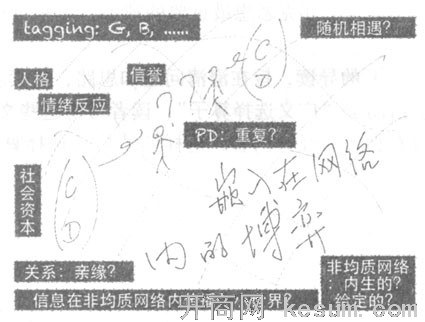

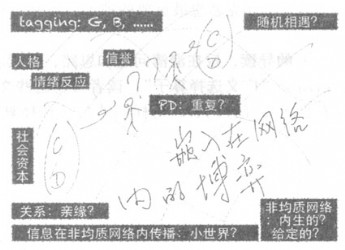

最后,还有第三思路,或许是解释“合作”现象的最重要思路,我称之为哈佛的诺瓦克小组的“哈耶克思路”。(24)我曾借助下面的图示,在北京大学2011年秋季的行为经济学课堂里为学生们讲解诺瓦克小组的“问题意识”(根据林毓生的考证,这一语词是法国启蒙时期的思想家巴斯加尔使用的一个法文单词“problematique”,涵义丰富,巴斯加尔试图表达的是这样一种悲观见解:不论人类怎样努力要求解自己的问题,最终,人类微不足道的理性无法让他们摆脱他们注定要深陷其中的那些根本问题的纠缠),注意,这是一个“非均质的”社会网络,节点之间有远近亲疏的关系,然后,我们考察嵌入这一网络之内的两个随机相遇的行为主体之间的“囚徒困境”博弈,选择“合作”?还是选择“不合作”?这是一个问题。行为主体的决策依赖于双方合作信誉的标签(好名声或坏名声),依赖于各自在这一局部社会网络里可利用的“社会资本”存量,依赖于双方相信的血缘关系,还依赖于在这一特定情境里双方的情绪。

晚年哈耶克在《复杂现象论》(25)和《致命的自负》的七个附录里描述的社会演化理论是这样的:(1)遵循简单行为规则的大量微观个体在特定社会里的相互作用,可以涌现许多不同类型的宏观秩序;(2)这些宏观秩序绝不是任何微观个体可能理解的;(3)在漫长的演化过程中,有利于种群繁衍的那些宏观秩序逐渐形成文化传统,一代一代的微观个体充其量可以通过自己的文化传统窥见让他们生存至今的那些宏观秩序的一部分理由。

沿着哈耶克思路,我们可以询问,在上面那张示意图里,大量的微观个体,例如其中随机相遇的两个,遵循什么样的简单规则,从他们(它们)的社会交往过程中,就可能涌现有利于种群繁衍并且稳定的宏观秩序?

对这一具有根本重要性的问题,诺瓦克小组的一系列研究报告表明,“间接互惠”(indirect reciprocity)规则,或许是迄今为止可以解释合作现象的五种规则当中最重要的。(26)

在大量的相互作用着的微观个体当中,我们怎样知道间接互惠规则能够在与其他更自私的行为规则的竞争中获胜呢?千差万别的社会网络,可根据两项特征加以分类。(27)其一,局部的个体之间相互作用的强度,可以由局部网络节点的平均纽带数目与它们全部逻辑可能的纽带数目之比来描述,以“聚类”(cluster)的字头C代表,它刻画的其实是任一局部的纽带密度。其二,社会网络内的任两节点之间的距离,不妨以符号L表示。

根据上述的两项特征,如果一个网络具有很大的C值和很大的L值,我们就说它有“大世界”拓扑结构(对应于“穴居”时代的社会网络);如果一个网络具有很小的C值和很小的L值,我们就说它有完全随机的拓扑结构(或许对应着“互联”时代的社会网络);介于这两类拓扑结构之间,存在一个连续的谱系,它们都有相对而言适中的C值和相对而言适中的L值,统称为“小世界”网络。

半个世纪以来,通过真实社会网络的实验和虚拟网络仿真的研究,我们知道,与洞穴时代和互联时代相比,某些特殊信息在小世界网络里有最快的传播速度。根据已发表的研究报告,这些特殊信息包括:(1)价格;(2)名声;(3)病毒。

间接互惠规则是否能在许多微观行为规则的竞争中胜出,关键性地取决于名声在社会网络里的传播速度。不难想象,如果一个微观主体采取与他随机相遇的另一微观主体的合作策略,如果好名声传播得足够快,那么他未来可能随机相遇的那些微观主体采取与他合作的策略的概率就可大大增加。本质而言,这是一种“双赢”结局。不过,这一结局出现的概率依赖于好名声传播的速度。研究人类合作秩序的扩展方式及其前提,这是哈耶克思想最重要的遗产,也是最近10年在学术领域逐渐凸显的演化社会理论基本问题。

这是一篇《行为经济学讲义》的导读,旨在澄清问题和思路,使读者能够理解以往20年发表的纷繁复杂的行为经济学文献。借助于“广义选择算子”,读者可将这些文献分门别类地归入与它们相应的参量之内。注意,如果没有真实的经验内容,这样的“广义选择算子”总归是空洞的形式,于现象的经济学解释毫无帮助。

注释:

①Luca Zarri,"Behavioral Economics Has Two 'Souls':Do They Both Depart from Economic Rationality?" The Journal of Socio-Economics,Vol.39,2010,pp.562-567.

②Huang,Ming,Nicholas Barberis,"Mental Accounting Loss Aversion and Individual Stock Returns",The Journal of Finance,Vol.LVI,No.4,2001,pp.1247-1292.

③Peyton Young,"On the Limits to Rational Learning",European Economic Review,Vol.46,2002,pp.791-799.

④Bijou Yang Lester,"An Exploratory Analysis of Composite Choices:Weighing Rationality versus Irrationality",The Journal of Socio-Economics,Vol.40,2011,pp.949-958.

⑤Armen Alchian,"Uncertainty,Evolution,and Economic Theory",The Journal of Political Economy,Vol.58,No.3,1950,pp.211-221.

⑥Herbert Simon,"A Behavioral Model of Rational Choice",The Quarterly Journal of Economics,Vol.69,1955,pp.99-118.

⑦Vernon Smith,"Constructive and Ecological Rationality in Economics",The American Economic Review,Vol.93,No.3,2003,pp.465-508.

⑧Ronald Heiner,"The Origin of Predictable Behavior",The American Economic Review,Vol.73,No.4,1983,pp.560-590.

⑨Daniel Kahneman,"Maps of Bounded Rationality:Psychology for Behavioral Economics",The American Economic Review,Vol.93,No.5,2003,pp.1449-1475.

⑩道金斯:《自私的基因》,卢允中、张岱云译,上海:科学出版社,1981年。

(11)参阅他晚近发表的综述文章: Antonio Damasio, The Somatic Marker Hypothesis:A Neural Theory of Economic Decision,Games and Economic Behavior,Vol.52,2005,pp.336-372。

(12)Knut Schnell,et al.,"Functional Relations of Empathy and Mentalizing:An FMRI Study on the Neural Basis of Cognitive Empathy",NeuroImage,Vol.54,2011,pp.1743-1754.

(13)参阅Ernst Poppel:《意识的限度》,李百涵、韩力译,北京:北京大学出版社,2000年。

(14)Gerard Debreu,Theory of Value:An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium,Connecticut:Yale University Press,1959.

(15)Daniel McFadden,"Economic Choices",The American Economic Review,Vol.91,No.3,2001,pp.351-378.

(16)Stuart West,"Sixteen Common Misconceptions about the Evolution of Cooperation in Humans",Evolution and Human Behavior,Vol.32,2011,pp.231-262.

(17)David Kreps,Paul Milgrom,John Roberts,Robert Wilson,"Rational Cooperation in the Finitely Repeated Prisoners' Dilemma",Journal of Economic Theory,Vol.27,No.2,1982,pp.245-252.

(18)Joseph Henrich,and Natalie Henrich,"Culture,Evolution and the Puzzle of Human Cooperation",Cognitive Systems Research,Vol.7,2006,pp.220-245.

(19)Joseph Henrich,et al.,"Costly Punishment across Human Societies",Science,Vol.312,2006,pp.1767-1770.

(20)艾克斯罗德:《合作的进化》,吴坚忠译,上海:上海人民出版社,1996年。

(21)金迪斯和鲍尔斯:《人类的趋社会性及其研究:一个超越经济学的经济分析》,汪丁丁等译,上海:上海人民出版社,2006年,中译本。

(22)Ernst Fehr,and Colin Camerer,"Social Neuroeconomics:The Neural Circuitry of Social Preferences",TRENDS in Cognitive Sciences,Vol.11,No.10,2007,pp.419-427.

(23)Dominique J.-F.de Quervain,Urs Fischbacher,and Ernst Fehr,et al.,"The Neural Basis of Altruistic Punishment",Science,Vol.305,2004,pp.1254-1258.

(24)Fu,Feng,Martin Nowak,and Christoph Hauert,"Invasion and Expansion of Cooperators in Lattice Populations:Prisoner's Dilemma vs.Snowdrift Games",Journal of Theoretical Biology,Vol.266,No.3,2010,pp.358-366.

(25)哈耶克:《哈耶克文选》,冯克利译,南京:江苏人民出版社,2000年,中译本。

(26)Martin Nowak,"Five Rules for the Evolution of Cooperation",Science,Vol.314,December 2006,pp.1560-1563.

(27)Duncan Watts,"The New Science of Networks",Annual Review of Sociology,Vol.30,2004,pp.243-270.

- 本文标签:

| |

|

| 【分享】 【打印】 【收藏】 【关闭】 | |

|

- 相关内容

- 更多

- 汪丁丁: 行为经济学与广义选择算子 [2016-12-14 16:59:40]

- 汪丁丁:家装业与装修之苦 [2010-11-2 11:59:58]

- 汪丁丁:中国的精英阶层令人十分失望 [2010-11-2 11:37:49]

- 汪丁丁:假日经济实为规模浪费 [2006-10-30 23:10:43]

- 汪丁丁 [2006-10-30 22:54:53]

- 汪丁丁:从麦当劳餐纸说起 [2006-10-30 22:35:06]

- 图片资讯

- 更多